日本経済新聞 2012年4月28日

「琴」が日本列島において出現するのは3000年前、縄文後期である。弘前学院大学の鈴木克彦氏によれば、是川中居遺跡から出土した紀元前1000年ごろ琴が、現存する世界最古の弦楽器であるのだという。

上写真の引用元である日本経済新聞の記事によると以下のような概要である。

「鈴木講師は、弥生時代の登呂遺跡(静岡市)などから出土した 原始的な琴と似ていることから「縄文琴」と命名し「日本の琴 の原型ではないか」と話している。木製品は長さ約55センチ、幅約5センチ、厚さ約1センチの細長いへら型。上部に四角い突起、下部に直径約1ミリの穴や刻みがあるのが特徴。杉かヒバのような材質でできている。(中略)毛髪や麻などを素材とする弦を数本、穴に通して張り、指や木の枝ではじいて演奏した(中略)世界最古の弦楽器は、中国湖北省随県で出土した紀元前433年ごろのものとされている。この木製品が弦楽器なら、それより500年余りさかのぼることになる。」

鈴木氏はこの考古学上の発見に、弦楽器の日本起源説を提唱する。

ところで、1万6千年前から始まったとされる縄文時代には、今のように国境という概念はなかった。

アメリカ大陸においても土偶や縄文式土器の出土例がある。北米の原住民族と日本人のDNAレベルでの類似性の指摘もなされている。ユーラシア大陸を含めた環太平洋地域に、縄文人は広く行動していたと考えられるのである。

中近東アジアにおいても、弦楽器を使用したとされる歴史は古い。

つまり人類は、「縄文琴」以前から弦楽器を使用する歴史を共有していたのではないのか、と筆者には思われるのである。

DNA研究は人類の起源をアフリカである、と結論した。しかし、弦楽器の起源は特定が困難である。最古である是川中居遺跡を持って起源、とするのはいささか早計である。

重要なことは、日本の縄文後期には、世界各地で弦楽器が使用されていたことが推測出来うる、という視点だと思う。

日本で、あれだけ精緻に造り込まれた琴があり、また縄文人の行動範囲を考慮すれば、地球規模で琴を用いた文化があの頃、既に出現していた蓋然性が高いであろう。

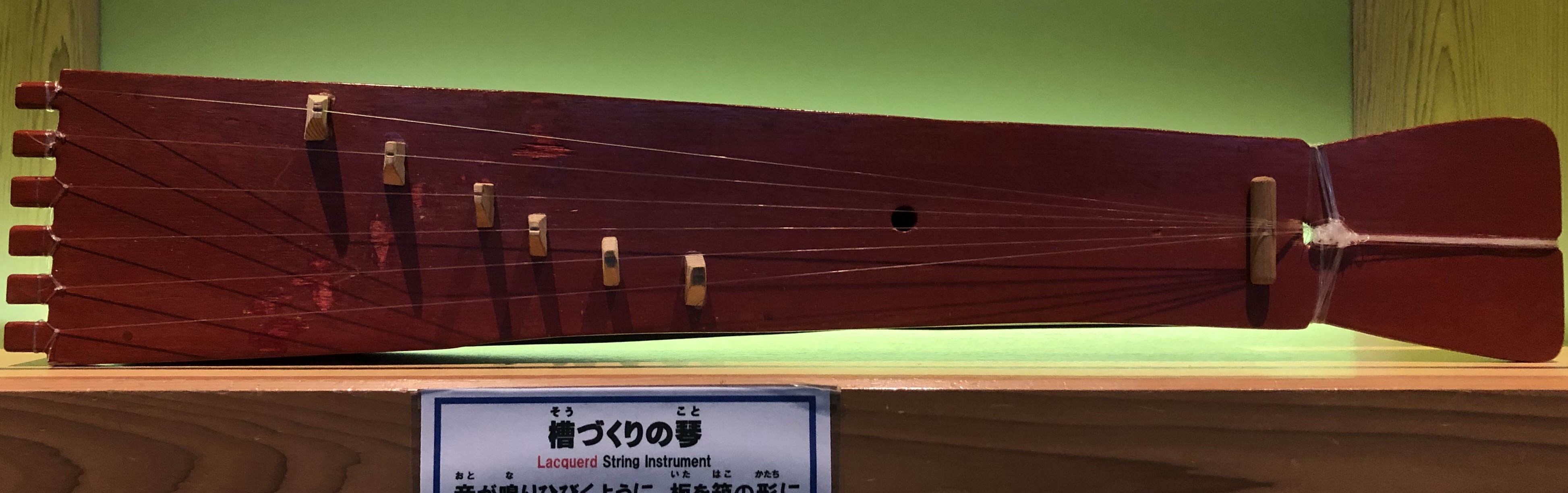

縄文期に出現した弦楽器は、農耕技術の普及により各地域に土着して発展を遂げる。50センチメートル程の小さな持ち運び至便な楽器は、次第に大型化したものが作られるようになる。一枚の板であった構造は槽、つまり共鳴箱を有するようになる。

登呂では、縄文琴のような一枚板の琴と、槽作りの琴とが出土している。

岩宿遺跡の石器群に見られる文明の系譜にはその後、様々の文化が生じたり合流することを重ねた。

二千年前の日本のちょうど真ん中に位置する登呂において縄文と弥生とが混在する様は、東日本に日高見国があり人口の多くが存在していたところに、渡来人系日本人が西日本からその勢力を増しつつあった、その頃の日本の政治的様相を反映していると考えられるだろう。

日本には少なくとも三千年前「縄文琴」があり、二千年ほど前には既に、渡来人と共に稲作および「弥生琴」も出現し日本の弦楽器、琴文化は、創建された日本の国と共に重層的に発展していくのである。

その後、日本の「琴」は再び大きな変化を迎える時代がやってくる。それは、日本から遠く離れた地において固有の文化を発展させた新たな民族の渡来によるものである。まだ〝箏のルーツを探る旅〟は続く。

エントランスで傘を取り、登呂博物館を後にすると雨はかなり小雨になっている。登呂のムラは、日本の歴史の豊穣さを表現するように、豊かに張った水面に明るんだ西の空を映し出していた。

夜には晴天に。

高嶺の雪を月明かりに浮かび上がらせた富士がしばらくの間、太古から変わらぬ眼差しで、東へひた走る筆者の帰路を見守っていた。